في بلد مزّقته الحرب، وتشظّت فيه الهويات، بات من المعتاد أن يُسأل القتيل عن طائفته قبل أن يُسأل عن اسمه. أصبحت الطائفة معيارًا للانتماء، والدين أداة فرز لا علاقة لها بالإيمان أو الروح، بل بالاصطفاف والخوف والتحالف.

بين زحامين: القلوب المكسورة تعود مرفوعة الجبين! والكارهون يختنقون

بزحام مؤلم خرج السوريون ذات يوم من بلادهم. كان الزحام يومها غبارًا من الخوف، وصفوفًا من الخسارة، وحقائب تجرّ خيباتها على أرصفة الحدود. لم يكن ذلك الزحام احتفالًا، بل كان طابورًا منكس الرأس يسير نحو المجهول، مطاردًا بالبراميل والغازات السامة والتقارير الأمنية والوجع. كان زحام الهاربين من الموت لا الباحثين عن الحياة. واليوم، بعد أكثر من عقد على الخروج الكبير، مشاهد العودة بدأت. مشاهد لعائلات تنزل من الحافلات، لأطفال يركضون على تراب الوطن لأول مرة، لرجال ونساء يعودون بخطى لا يعلوها الخوف، بل يحملها الحنين. لكن المدهش – أو الصادم – أن بعض الأصوات انزعجت من هذا الزحام الجديد. نعم، هناك من تغيظه عودة السوري إلى وطنه، كما تغذّى من قبل على تهجيره.

خالو شو يعني سوريا؟

رنّ هاتفي، وظهر اسم "سام". ابن أختي الذي لم يتجاوز الثامنة، المقيم في السويد منذ ولادته، والمتكلم بالعربية بلكنة لذيذة تتداخل فيها مخارج الحروف السويدية، كان على الطرف الآخر من المكالمة. لم يكن يريد شيئًا محددًا. أراد فقط أن يراني. الأطفال يفعلون ذلك حين يشعرون بالحنين، حتى لو لم يعرفوا أن ما يشعرون به اسمه حنين.

لأن الخوف لا يبني وطنًا، ولأن التطبيل لا يصنع نهضة…#تعالوا_نعارض

تعالوا نعارض... لأننا نحب سوريا

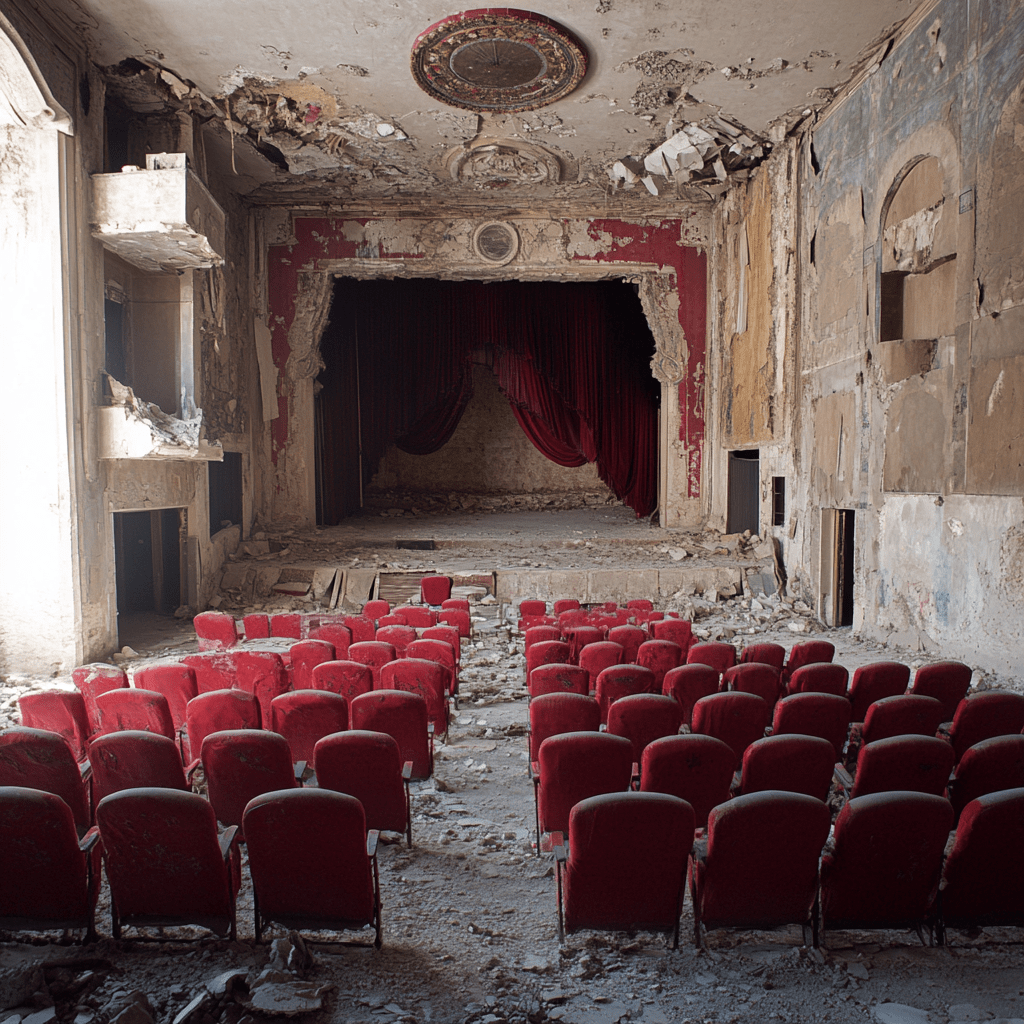

المسرح في سوريا: هل لا يزال الفن من الاحتياجات الضرورية؟

عندما تقرر الذهاب إلى المسرح في سوريا اليوم، فأنت إما مغامر يبحث عن تجربة سريالية، أو شخص فقد الأمل في المنطق ويريد أن يشاهد عرضًا أقل دراماتيكية من حياته اليومية. فالسؤال الحقيقي ليس: "هل لا يزال المسرح ضرورة؟"، بل: "هل لا يزال موجودًا أصلاً؟"

كلكم سوريون.. ولكن!

"كلنا سوريون"، جملة تُقال بكثير من العاطفة، وقليل من الصدق. شعار يُرفع في المناسبات، يُكتب على الجدران، ويُغنّى في الأغاني الحماسية، بينما الواقع يصرخ بما هو معاكس تمامًا.