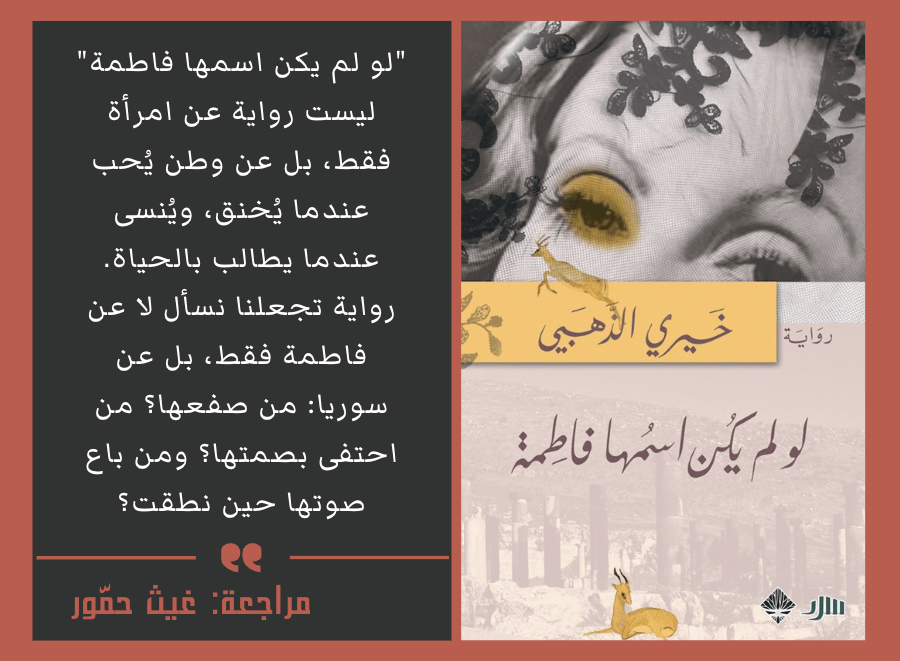

خيري الذهبي في رواية لو لم يكن اسمها فاطمة.. إعادة تعريف السرد بوصفه وسيلة لتفكيك الواقع

في زمن تغيب فيه الحقيقة خلف ضباب السياسة، وتُختصر فيها الحكايات بأيديولوجيات فظة، تبرز رواية “لو لم يكن اسمها فاطمة” للكاتب السوري خيري الذهبي كعملٍ أدبيٍ مغاير، يعيد تعريف السرد الروائي بوصفه وسيلة لتفكيك الواقع وإعادة تأمله. ليست الرواية مجرد سيرة لامرأة تدعى فاطمة، بل هي تفكيك للهوية، والذاكرة، والوطن، عبر شخصية امرأة تُختزل في رمز وتُنسى ككائن بشري حيّ.

الأسلوب: تهكمٌ يتكئ على الفلسفة

ما يلفت في أسلوب خيري الذهبي هو كسره المتعمد لأفق التوقع السردي. فهو لا يمنح القارئ المتعة الكلاسيكية للقص، بل يضعه في مواجهة مباشرة مع النص، بأسلوب أقرب إلى التهكم الفلسفي منه إلى الحكاية. الجمل القصيرة، الحوار المتوتر، واللغة التي تخلط بين الفصحى واليومي، كلها أدوات تُستخدم لهدم وهم السرد المريح.

الأسلوب هنا هو موقف. الذهبي يرفض “اللغة النظيفة”، يكتب بجروح النص. شخصياته لا تنطق بما يُنتظر منها، بل بما لا يُقال عادة. والراوي في بعض الأحيان يبدو وكأنه يسخر من القارئ نفسه، في محاولة لكسر الجدار الرابع بين النص والمتلقي. وهذا ما يجعل القراءة شاقة أحيانًا، لكنها مُنتجة فكريًا وجماليًا.

الرمزية: فاطمة ليست امرأة فقط

الرواية تقوم على نظام رمزي معقّد. ففاطمة ليست فقط امرأة عادية تواجه الاحتلال الفرنسي، بل هي صورة مركّبة لسوريا نفسها. فكما تُصفع فاطمة من الجندي السنغالي وتقرّر الانسحاب إلى بيتها، كذلك صُفعت سوريا في لحظات كثيرة من تاريخها، وقررت الصمت أو المراوغة.

بيت فاطمة، الذي تحتمي فيه من العالم، يتحوّل إلى مساحة مقاومة. صمتها يصبح فعلًا سياسيًا. والاحتفاء الإعلامي بها لا يعكس حبًا حقيقيًا، بل توظيفًا لشخصها لخدمة رمزية مقاومة تحتاجها السلطة أو المجتمع في لحظة معينة. وعندما تُقرر فاطمة أن تكون فاعلة فعلًا، يُعاد تهميشها. هذا تمامًا ما يحدث في الأوطان العربية، حين تتحوّل رموز الكرامة إلى صور على الجدران، لا إلى أصوات في المشهد.

بين فاطمة والواقع السوري اليوم: الرواية التي تتنبأ بالخذلان

قراءة الرواية اليوم، في ظل ما يعيشه السوريون من نكسة وطنية مستمرة، تكشف عن نبوءة مؤلمة. فالوطن الذي صوّره الذهبي كامرأة مُهانة، صامتة، محتفى بها إعلاميًا، لكنه متروك فعليًا، هو نفسه ما نراه اليوم في سوريا: بلد تحوّل إلى رمز في المحافل، بينما يُستباح يوميًا على أرضه.

فاطمة اليوم، قد تكون الأم السورية التي فقدت أبناءها في المعتقلات. أو اللاجئة التي تحوّلت إلى رقم. أو الناشطة التي كانت يومًا أيقونة للحرية ثم حوصرت بالخذلان. الرواية ليست ماضٍ، بل مرايا لما بعد 2011. ومع كل انعكاس، يتبدى وجه آخر للفشل الجمعي: فشلنا في حماية الرموز التي صنعناها، ثم دفنّاها بصمت.

الرجل في الرواية: شريك القمع الرمزي

لا يقلّ حضور الرجل في الرواية أهمية عن حضور فاطمة، لكنه حضور كاشف. زوجها، المثقف الذي لم يحتمل شهرتها، هو رمز لكل من ادّعى التحرر وانهار أمام امرأة قرّرت أن تكون. الذهبي هنا لا يهاجم الذكورة البيولوجية، بل الذكورة الثقافية التي تتغذى على السلطة والخوف من الحرية. فكما قاوم الاحتلال جسد فاطمة، قاوم الزوج صوتها، وكل منهما أراد لها أن تبقى في إطار مُحدد، لا تتجاوزه.

سؤال الرواية: ماذا لو لم يكن اسمها فاطمة؟

عنوان الرواية ليس سؤالًا عبثيًا. إنه استفهام وجودي: هل كانت لتُعامل بشكل مختلف لو لم يكن اسمها رمزًا؟ لو لم تكن امرأة؟ لو لم تكن وطنًا؟ الذهبي يعري الخطاب الثقافي والسياسي الذي يتغنى بالنساء في الخطب، ويخونهن في الواقع. ويطرح سؤالًا أوسع: هل نحب رموزنا، أم نحب ما نمثلهن من وهمٍ نريده لأنفسنا؟

خاتمة: رواية للقراءة… وللتذكّر

“لو لم يكن اسمها فاطمة” ليست رواية عن امرأة فقط، بل عن وطن يُحب عندما يُخنق، ويُنسى عندما يطالب بالحياة. رواية تجعلنا نسأل لا عن فاطمة فقط، بل عن سوريا: من صفعها؟ من احتفى بصمتها؟ ومن باع صوتها حين نطقت؟

في زمن تتكاثر فيه الروايات الدعائية، تظل رواية الذهبي نصًا نقيًا، يصرخ من تحت رماد الأسلوب، ومن بين ظلال الرمزية، ومن عمق اليأس: لا تنسوا فاطمة، فهي ليست امرأة… بل مرآة.