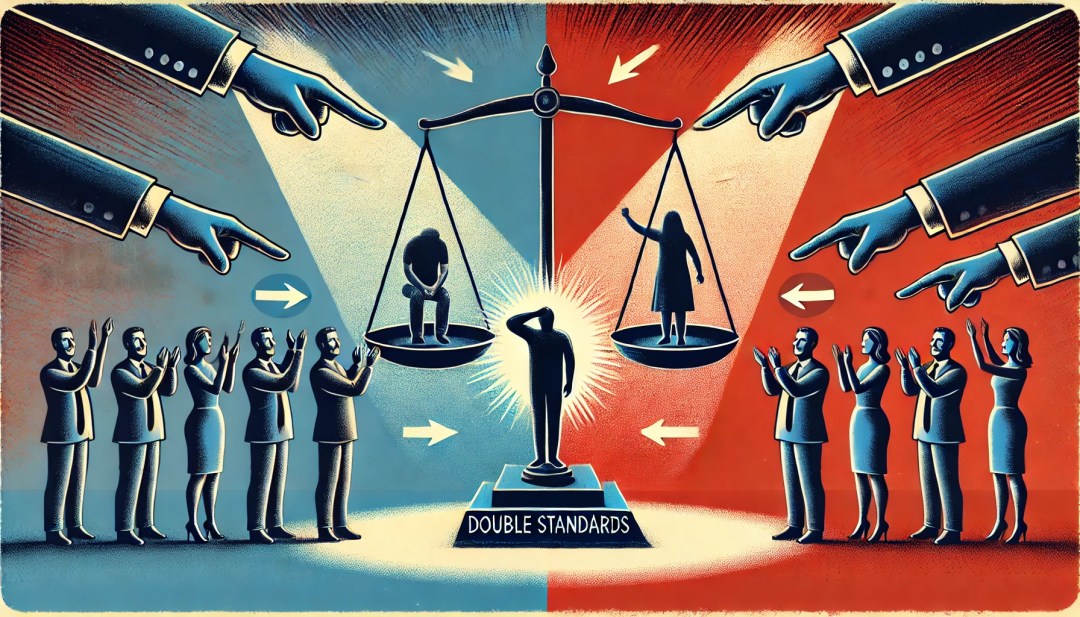

في هذا العالم، لم يعد الظلم مجرد ظلم، ولم يعد القتل مجرد قتل. صار للضحايا تصنيفات، وللألم مقاييس، وللدم ألوان تحددها الطوائف والانتماءات السياسية. فهناك من يستحق الرثاء والبكاء، وهناك من يُطالبوننا بالصمت عن مأساتهم، فقط لأنهم ينتمون إلى “الطائفة الخطأ”!

إنها “طائفة الضحية”، التي لا تُحددها المأساة، بل يقررها من يملك الصوت الأعلى في الإعلام، ومن يسيطر على سردية “المظلومية المشروعة”. إذا كنت من طائفة مُعينة، فأنت إنسان، موتك يستحق الوقوف دقيقة صمت، والتنديد، والمظاهرات، والدموع الحارة. أما إذا كنت من طائفة أخرى، فأنت مجرد رقم في إحصائية عابرة، موتك “مفهوم”، وربما حتى مبرر، وفقًا لمن يتحكم في المشهد.

نرى ذلك يوميًا في التعامل مع المجازر والحروب. في بعض الحالات، يُصبح القتيل مقدسًا، وتحاط مأساته بهالة من الحزن والتغطية الإعلامية. وفي حالات أخرى، تُمسح الجريمة وكأنها لم تكن، فقط لأن الضحية من الفريق الخطأ، أو لأن السفاح ينتمي إلى الجهة التي يُفضلها صُنّاع الرأي.

هذا الانحراف في التعامل مع القتل والاضطهاد يطرح سؤالًا مريرًا: متى أصبح للضحية دين؟ متى صار للدم مذهب؟ لماذا يُقتل الناس مرتين، مرة بالسلاح، ومرة أخرى بالصمت عن مأساتهم؟

إن العدالة التي تُوزَّع بالمحاصصة الطائفية ليست عدالة، والتعاطف الذي يُمنح وفق بطاقة الهوية ليس إنسانية، بل مجرد امتداد للكراهية المقنعة. وإذا كان القتل جريمة، فإن التبرير له جريمة مضاعفة، خاصة حين يأتي على لسان من يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان.

في النهاية، إن الضحية تبقى ضحية، سواء كانت تنتمي إلى هذا الفريق أو ذاك، والإنصاف لا يُجزّأ، وإلا تحول إلى أداة قذرة بيد الطغاة.

إذا كان العالم قد أتقن لعبة “طائفة الضحية”، فإن سوريا كانت مختبرها المثالي. منذ أكثر من عقد، بات السوري محكوماً بانتمائه الطائفي، لا بمعاناته، يُقتل وفقاً لهويته، ويُرثى له أو يُبرَّر قتله بحسب الجهة التي وقع ضحية لها.

في سوريا، لا أحد بريء تمامًا، ولا أحد مذنب بالكامل، فكل جريمة يتم النظر إليها عبر العدسة الطائفية. النظام السوري قتل مئات الآلاف؟ لا بأس، فالضحايا من الطرف “الخطأ”. المعارضة ارتكبت مجازر؟ يتم التبرير بأنها كانت “رد فعل”. وكلما سقط قتيل، كان السؤال الأول الذي يُطرَح همسًا أو صراحة: “من أي طائفة؟”

حين قصف النظام المدن، وقام باعتقال وتعذيب وقتل عشرات الآلاف، كانت بعض الأبواق تُبرر وتقول: “لكنهم إرهابيون”، متجاهلين أن بين المعتقلين أطفالًا وأكاديميين وناشطين سلميين. وعندما ارتكبت بعض الفصائل مجازر انتقامية، خرجت أصوات أخرى تبرر: “لكنهم شبيحة”. وهكذا، لم يعد القتل مدانًا بحد ذاته، بل صار خاضعًا لميزان القوة السياسية والطائفية، وصار موت البعض بطولة، وموت آخرين مجرد “تفاصيل”.

هذه الثنائية القاتلة جعلت سوريا تتحول إلى مسرح لتجارة الموت، حيث لا يُعترف بالجرائم إلا عندما يكون الجاني من الفريق الذي نكرهه، أما إذا كان القاتل في صفنا، فهو “مدافع”، “مناضل”، “يقاتل من أجل قضية”.

لقد رأينا كيف تحولت المجازر إلى أداة تفاوض سياسية، وكيف أن الضحايا الذين يُقتلون في حمص أو الغوطة أو درعا أو إدلب يُعاملون بطريقة مختلفة عن أولئك الذين يُقتلون في الفوعة وكفريا والساحل. رأينا كيف أن ملايين المهجّرين قسرًا من بيوتهم لم يُنظر إليهم كضحايا، فقط لأن تهجيرهم جاء من جهة لا تخدم السردية المطلوبة.

والأدهى من ذلك أن هذا الاصطفاف الطائفي لم يقتصر على الداخل السوري، بل امتد إلى العالم بأسره، حيث باتت وسائل الإعلام والأنظمة الكبرى تستخدم معايير مزدوجة في التعامل مع المأساة السورية. بعض القتلى يستحقون العناوين العريضة، والبعض الآخر يتم مسحهم من التاريخ، لأنهم “ضحايا غير معترف بهم”.

في النهاية، فإن سوريا كانت الضحية الأكبر لهذه المنظومة الفاسدة، حيث لم يُقتل فيها الناس فقط، بل قُتلت العدالة، قُتل الإنصاف، وقُتلت فكرة أن الإنسان يُعامل كإنسان، بغض النظر عن الطائفة التي وُلِد فيها أو الجهة التي أطلق عليها الرصاص.

إذا كان السوريون أنفسهم قد وقعوا في فخ “طائفة الضحية”، فإن الغرب كان المايسترو الذي أدار هذه اللعبة بإتقان. لم يكن الصمت الدولي عن المذبحة السورية مجرد إهمال، بل كان قرارًا مدروسًا، فالموقف من القتل لم يكن مرتبطًا بحجم الجريمة، بل بهوية الضحية والجاني.

عندما كان النظام السوري وبراميله المتفجرة يحصدون أرواح مئات الآلاف، كان العالم يكتفي بالشجب “القَلِق”، وببعض التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. لكن عندما وقعت جرائم على يد جماعات محسوبة على الإسلاميين، تغيرت اللهجة فورًا، وبدأ الحديث عن “الإرهاب”، و”التطرف”، وعن ضرورة التدخل العسكري لإنقاذ الأبرياء. وكأن الأبرياء الذين قتلهم النظام لا يستحقون الحماية، فقط لأنهم لم يُقتلوا على يد العدو “الصحيح” ولم تكن طائفتهم الطائفة “الصحيحة”!

في العراق وإيران، كانت القصة نفسها. قتل السنّة في سوريا ليس مشكلة، سواء تم على يد ميليشيات طائفية أو جيوش رسمية، فهم مجرد “إرهابيين محتملين”، أو “ضحايا جانبيين”. لكن عندما سقط قتلى من الشيعة أو العلويين، ارتفعت الأصوات تندد، وتحركت الحملات الإعلامية، وكأن المعاناة الإنسانية أصبحت تُقاس وفق ميزان طائفي دقيق.

بل حتى عندما ارتكب النظام السوري مجازر ضد المدنيين المسيحيين في بعض المناطق، مثل معلولا، لم يكن هناك ضجيج غربي كبير، لأن الفاعل هذه المرة هو النظام نفسه، وليس “إرهابيين” يمكن استغلال جرائمهم سياسيًا. ولو كان القتلة من فصائل إسلامية، لكنا رأينا أفلامًا وثائقية ومسيرات في باريس ولندن وواشنطن تندد بـ”إبادة الأقليات”.

إن ازدواجية المعايير هذه ليست مجرد خطأ في السياسة، بل هي جزء من المنظومة التي تحدد من يستحق أن يكون إنسانًا كامل الحقوق، ومن يمكن التضحية به دون مشكلة. والغريب أن من يدّعون دعم حقوق الإنسان هم أنفسهم من وضعوا هذه القواعد، وقسموا البشر إلى “ضحايا معترف بهم” و”ضحايا يمكن تجاهلهم”.

وهكذا، بقيت طائفة الضحية هي المعيار الحقيقي لاهتمام الغرب، فهناك دماء رخيصة لا تستحق سوى بضع تغريدات، ودماء ثمينة تستدعي مؤتمرات عاجلة. أما سوريا، فقد كانت الحقل التجريبي الأهم لهذه اللعبة القذرة، حيث بات قتل مئات الآلاف لا يُحرّك ساكنًا، طالما أن الجناة من النوع الذي لا يُحرج المجتمع الدولي!